ほんとうにたまたまなのだけれど、自宅の目と鼻の先にこんなすばらしいミュージアムがあることを初めて知り、もう夕方だったけれど立ち寄ってみた。

「東洋文庫ミュージアム」。

東洋文庫は、東洋学の研究所であるとのこと。

あんまり期待していなかった(!)けれど、このコレクションは素晴らしく、感動に打ち震えてしまった。

ここでいう東洋学のコレクションとは、本当に幅広く、各国で様々な言語で書かれた歴史的書物をはじめ、もともと私設のミュージアムらしく雑多なものがたくさんだったけれど、それぞれが貴重で興味深いものだった。

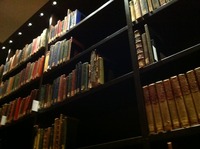

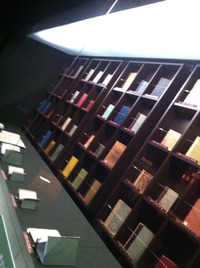

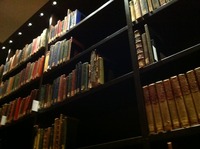

とくに圧倒的だったのがモリソン文庫。

ここに足を踏み入れたとき、息をのんだ。圧倒的なのだもの。

オーストラリア人のG.E.モリソン氏(1862-1920)がロンドンタイムズの特派員として北京に駐在していたときから収集した東洋に関する膨大な資料2万4千点を、1917年三菱第三代当主の岩崎久彌が購入したものとのこと。

天井までびっしりと積み上げられた本は、ほんとうに年代物で、実に様々。

中国や日本、朝鮮半島だけでなく、チベットや中央アジア、シベリアや西アジアに至るまで、幅広い。

言語は、たぶん多くが英語?

モリソンというひとの、ものすごい情熱が感じられるコレクション。

これはすごいわ・・・。

古い本って、装丁も立派。

そして、おそらく当時の特派員や研究者や旅行家が自分の足で調べて書いた本ばかりなのだろう。

年代はおそらく、いちばん新しいもので100年。200年くらい前のものもあるのかな。

昔エディンバラ大学に通っていたとき、通常学生が利用しているMain Libraryにもごく普通に新しい本に並んで100年前の立派な本が並んでいたりして、そのヨーロッパの歴史の深さに感動したことはよく覚えている。

それにしても、このモリソン書庫のしんとした空気。

東洋へのあくなき好奇心、知識の収集。

古い本のにおい。

それ以外にも、少しばらばら感はあるんだけれど、わくわくするようなコレクションがたくさん。

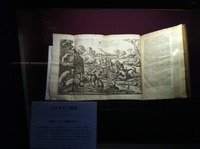

↑なぜエチオピア?

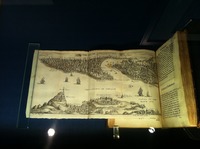

↑トルコ・アラビア語辞典。これ、世界地図らしい。

↑これぜーんぶ、マルコ・ポーロの「東方見聞録」だそうです。

イタリア語が多かったけど、ほんとにいろんな言語に訳されている。いずれも100年200年前の年代物。

↑アダムスミス『国富論』の初版本らしい。

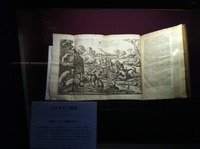

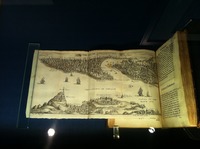

↑グルロ著『コンスタンティノープルへの旅』(1683年)

フランスの画家・旅行家らしいです。「宝石より貴重な、古き都の新しき見聞」だそうです。

これは読んでみたい。英語かな。

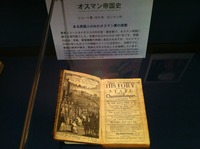

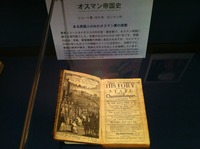

↑リコート著『オスマン帝国史』(1675年)

これは読みたい!

↑オマケ。

その素晴らしさに息をのんで思わず写真がぶれちゃったけど。

「回顧の路」だそうです。「クレバスエフェクト」といって、どこまでも深く裂け目が続いている演出を出していてちょっと踏み出すのが怖いです。

しんとしてて、雰囲気あり。

いちばん奥に見えるガラスの扉が付いたアンティークの戸棚には、マリー・アントワネットの所有していた書物が展示されています。

最近、ほんとうに心の中がばらばらとしていて、落ち着いて自分と向きあう時間がぜったいに必要だと思っていたけれど、今日は少し心に元気をもらったような気がする。

世界中には、行ったことのない国ばかりで、知らないドラマティックな歴史ばかりで、それはもう圧倒的な深さなはずなのだ。

日々、そういうことを忘れて生きているけれど、歴史はこうして現代の私たちにもつながっていて、自分が住んでいる街にも息づいているのだなぁ。

そんなことを思った、すてきな日曜日の夕暮れどきでした。

にほんブログ村

↑ ★ いつもありがとう。 ★ ↑

☆゚+.☆゚+.☆゚+.☆゚+. Rupurara Moonアフリカンビーズ&クラフト

Facebook "Rrupurara Moon African Beads and Crafts"

「東洋文庫ミュージアム」。

東洋文庫は、東洋学の研究所であるとのこと。

あんまり期待していなかった(!)けれど、このコレクションは素晴らしく、感動に打ち震えてしまった。

東洋文庫は東洋学の研究図書館です。三菱第三代当主岩崎久彌氏が1924年に設立した、東洋学分野での日本最古・最大の研究図書館であり、世界5大東洋学研究図書館の一つに数えられております。その蔵書数は国宝5点、重要文化財7点を含む約100万冊であり、内訳は、漢籍40%、洋書30%、和書20%、他アジア言語(韓・越・梵・イラン・トルコ・アラビア語等)10%です。

ここでいう東洋学のコレクションとは、本当に幅広く、各国で様々な言語で書かれた歴史的書物をはじめ、もともと私設のミュージアムらしく雑多なものがたくさんだったけれど、それぞれが貴重で興味深いものだった。

とくに圧倒的だったのがモリソン文庫。

ここに足を踏み入れたとき、息をのんだ。圧倒的なのだもの。

オーストラリア人のG.E.モリソン氏(1862-1920)がロンドンタイムズの特派員として北京に駐在していたときから収集した東洋に関する膨大な資料2万4千点を、1917年三菱第三代当主の岩崎久彌が購入したものとのこと。

天井までびっしりと積み上げられた本は、ほんとうに年代物で、実に様々。

中国や日本、朝鮮半島だけでなく、チベットや中央アジア、シベリアや西アジアに至るまで、幅広い。

言語は、たぶん多くが英語?

モリソンというひとの、ものすごい情熱が感じられるコレクション。

これはすごいわ・・・。

古い本って、装丁も立派。

そして、おそらく当時の特派員や研究者や旅行家が自分の足で調べて書いた本ばかりなのだろう。

年代はおそらく、いちばん新しいもので100年。200年くらい前のものもあるのかな。

昔エディンバラ大学に通っていたとき、通常学生が利用しているMain Libraryにもごく普通に新しい本に並んで100年前の立派な本が並んでいたりして、そのヨーロッパの歴史の深さに感動したことはよく覚えている。

それにしても、このモリソン書庫のしんとした空気。

東洋へのあくなき好奇心、知識の収集。

古い本のにおい。

それ以外にも、少しばらばら感はあるんだけれど、わくわくするようなコレクションがたくさん。

↑なぜエチオピア?

↑トルコ・アラビア語辞典。これ、世界地図らしい。

↑これぜーんぶ、マルコ・ポーロの「東方見聞録」だそうです。

イタリア語が多かったけど、ほんとにいろんな言語に訳されている。いずれも100年200年前の年代物。

↑アダムスミス『国富論』の初版本らしい。

↑グルロ著『コンスタンティノープルへの旅』(1683年)

フランスの画家・旅行家らしいです。「宝石より貴重な、古き都の新しき見聞」だそうです。

これは読んでみたい。英語かな。

↑リコート著『オスマン帝国史』(1675年)

これは読みたい!

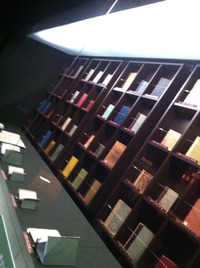

↑オマケ。

その素晴らしさに息をのんで思わず写真がぶれちゃったけど。

「回顧の路」だそうです。「クレバスエフェクト」といって、どこまでも深く裂け目が続いている演出を出していてちょっと踏み出すのが怖いです。

しんとしてて、雰囲気あり。

いちばん奥に見えるガラスの扉が付いたアンティークの戸棚には、マリー・アントワネットの所有していた書物が展示されています。

最近、ほんとうに心の中がばらばらとしていて、落ち着いて自分と向きあう時間がぜったいに必要だと思っていたけれど、今日は少し心に元気をもらったような気がする。

世界中には、行ったことのない国ばかりで、知らないドラマティックな歴史ばかりで、それはもう圧倒的な深さなはずなのだ。

日々、そういうことを忘れて生きているけれど、歴史はこうして現代の私たちにもつながっていて、自分が住んでいる街にも息づいているのだなぁ。

そんなことを思った、すてきな日曜日の夕暮れどきでした。

にほんブログ村

↑ ★ いつもありがとう。 ★ ↑

☆゚+.☆゚+.☆゚+.☆゚+. Rupurara Moonアフリカンビーズ&クラフト

Facebook "Rrupurara Moon African Beads and Crafts"

コメント

このブログにコメントするにはログインが必要です。

さんログアウト

この記事には許可ユーザしかコメントができません。